最近挺浮躁的,总静不下心来做事情,只有暑天带来的燥热和无尽的困,所以我觉得暂时停下来,想一想。

寒假,Deepseek发布并被大家熟知。我很想抓住这个机会,去做做AI应用。先做什么呢?我刻意地在生活中寻找灵感,甚至直接询问Deepseek如何落地的机会。那时我第一次知道技术可以出海,可以试试写程序去获得被动收入。不知道大家有没有想过,有些想法你觉得很新奇,可以尝试,但还是在头脑之中被自我否定。一个从理性来说有可能做成的事情会因为你的生活环境,从小到大的处事习惯(当个乖乖仔),以及现在的眼界而被想得很复杂。所以我迟迟没有走出第一步。

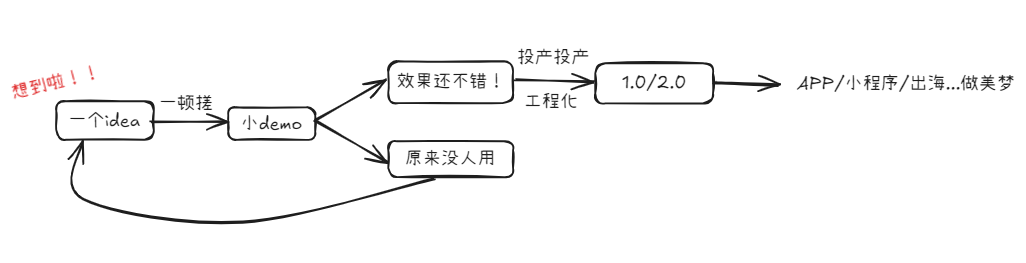

其实也不只是出海,还有很多事情在我脑子里打转,我预想的是:做出一个简单的,可以满足大家需求的AI产品,然后完善它,再利用这一版打出去,做成应用/小程序,看能不能成。如果中途反馈是伪需求,那我就丢掉它,重新发现idea。

问题是什么嘞,我容易陷入完美主义,然后什么都不敢尝试。

- 1.与商业挂钩,如何推广,引流,获利?

- 2.技术什么时候登场?

- 3.如何结合人人都能用的AI,做出独特的优势?

以上三点是我对于最近思考问题的概况。

比如第一点,如果小demo真的找到需求了,如何引流能不被抄袭,需不需要离程序员远点,但我没有用户基础社群。第二点,我必须说服自己不知道从哪来的,没啥技术却一身的技术洁癖。我总觉得花很短的时间实现一个并不难的应用,很像在糊弄用户。但实际上小功能就是用不上那么多技术,而且技术是来解决问题的,不是装逼。所以我终于有点说服自己了,需求导向,用户导向,再好的技术也要服务于需求。不过第三点就来了,做AI应用,用的是大家都能用的AI工具,凭什么要专门用我的,甚至为此付费。我只有一个idea的前提下,是没有护城河的。所以我得研究,用户为什么喜欢,AI模型能不能自定义改进,数据怎么利用?以上几点说得越深,就越容易在脑子产生摩擦,把热情都磨没了。

偶然间看到了一些老词,给了我一些想法。

第一个是“产学研”,本来指的是产业、学校、科研机构的协调运转,却意外囊括了这三个问题。需求是一切技术的来源,本质上技术是为了产业提供服务。而现有技术受限的时候,就必须创新,做研究。寒假做了个兼职,整体工作流大概是:研究->应用->投产。我做的只是“应用”中的活,不是很难,没有很多创造性。当然收入链也是其中最低的。因此我在想,既然我大概率只读四年本科,现在不妨先从应用端入手,顺便能边做边学很多技术,以后也不怕失业。做的是AI应用,那么研究层就交给AI,毕竟AI的上限很高,如果我能用到80%,这就是属于我的护城河。难的反而是商业,我可能需要抽时间多参加社群,多发布博客,甚至利用自媒体,我还没想好。

第二个是“T型人才”。有没有可能,计算机的知识是学不完的。所以我并不需要面面俱到,也不需要做到事事亲为。有了AI,能用好为什么要排斥呢?我只需要掌握基本框架,需要我专业的时候专业,能够懂底层懂原理,比AI强一些。不需要我的时候,我把蓝图画好,让AI实现。所以我只用了解常用领域的关键20%,和我擅长部分的80%就够了。这么拆来,好像一切都欣欣向荣。开干吧!!!